구글이 핵융합 발전 전력을 구매하는 계약을 체결했습니다. 인공지능(AI) 산업의 성장으로 인한 전력 수요를 감당하기 위해 이러한 투자를 감행한 것으로 분석됩니다. 급증하는 전력 수요에 대한 대비책으로 최근 빅테크 기업들은 소형 모듈 원전(SMR)에 이어 핵융합 발전에까지 투자를 확대하는 추세입니다. 핵융합은 ‘꿈의 청정에너지‘라 불리며, 화석 에너지를 대체할 미래 에너지로 주목받고 있기 때문입니다.

미래를 위한 구글의 준비

지난달 구글이 핵융합 발전을 연구·개발 중인 커먼웰스퓨전시스템(CFS)으로부터 200MW(메가와트)의 전력을 공급받는 계약을 체결했습니다. 이는 CFS가 미국 버지니아주 체스터필드에 건설 중인 첫 번째 상업용 핵융합발전소 ‘아크(ARC)’의 전체 발전 용량의 절반에 해당하는 규모입니다. CFS는 2030년대 초반부터 아크를 통해 400MW의 청정 무탄소 전력을 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

CFS에 대한 구글의 투자가 이번이 처음은 아닙니다. 지난 2021년 20억 달러를 투자한 데 이어 추가 투자를 진행한 것입니다. 구글 관계자의 설명에 따르면, 핵융합 발전은 깨끗하고 풍부하며 본질적으로 안전해 거의 모든 곳에 건설할 수 있어 미래 에너지원으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이를 상용화하기는 매우 어렵고 성공이 보장되는 것은 아니지만, 구현된다면 세상을 바꿀 수 있을 것으로 전망됩니다.

왜 핵융합 에너지인가?

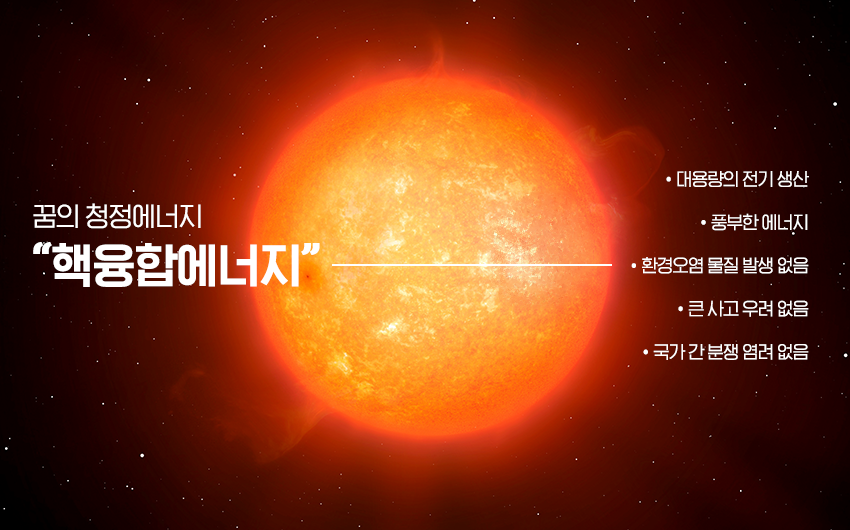

핵융합 발전 전력이 ‘꿈의 청정에너지’로 불리는 이유는 핵융합이 지구의 모든 생명체를 살아 숨 쉴 수 있게 만드는 태양빛과 열에너지의 근원이기 때문입니다. 태양의 가장 많은 부분을 차지하는 수소의 원자핵들이 충돌해서 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응을 통해 태양의 빛과 열에너지가 만들어지므로, 태양은 앞으로도 50억 년 이상 핵융합 반응을 지속할 것으로 예상됩니다.

이처럼 태양이 빛을 내는 원리인 핵융합을 활용하면 중수소 100㎏만으로도 석탄 300만 톤을 태운 것과 같은 에너지를 생산할 수 있습니다. 핵융합 에너지는 대용량의 전기 생산이 가능하며 바닷물 등에서 연료를 얻어 고갈 걱정이 없고, 원전(핵분열)과 달리 고준위 방사성 폐기물과 온실가스를 배출하지 않아 환경에 미치는 영향이 적습니다. 하지만 지구에서 핵융합 반응을 만들기 위해서는 태양과 같은 초고온의 환경을 인공적으로 만들어줘야 합니다. 핵융합 발전의 연료를 얻을 수 있는 대용량의 바닷물과 태양보다 뜨거운 1억도 이상의 초고온 플라즈마, 그리고 이 플라즈마를 담고, 핵융합 반응이 유지되도록 가둬 둘 용기가 필요합니다. 게다가 이 과정에서 더 많은 에너지를 투입해야 하는 문제 때문에 지금까지 상용화에 어려움을 겪어왔습니다.

매사추세츠공대(MIT)에서 설립된 뒤 분사한 CFS는 2022년 자체 개발한 핵융합로에서 투입 에너지보다 생산 에너지가 더 많은 ‘순 에너지’ 달성에 성공하며 관련 기업 중 상용화에 가장 가까이 다가갔습니다. 이로써 AI 데이터센터와 전기차 등으로 전력 수요가 급증하는 상황에서 전기 생산량을 획기적으로 늘릴 수 있을 것이라는 기대가 커졌습니다.

구글의 투자, 미래를 바꾸는 한 수가 될 수 있을까?

이러한 기대에 힘입어 CFS는 구글 이전에도 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자와 제프 베이조스 아마존 창업자로부터 총 20억 달러가 넘는 투자를 받은 바 있습니다. CFS 외에도 핵융합 스타트업인 헬리온은 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 이끄는 비전펀드 등으로부터 10억 달러를 유치했고, MS와는 2028년부터 핵융합 발전을 통해 매년 최소 50MW의 전기를 공급하는 계약을 체결하는 등 글로벌 빅테크의 핵융합 투자가 활발하게 진행 중입니다. AI 발전과 서비스 운영을 위한 핵심 인프라인 데이터센터에 필요한 막대한 전력 수요에 대비해 적극 나서고 있는 것입니다.

AI 패권을 둘러싸고 미국과 경쟁 중인 중국도 국가 주도의 핵융합 에너지 연구개발(R&D)에 집중하는 상황입니다. 중국은 2040년대까지 허페이 일대에 200MW 규모의 핵융합 발전을 위한 대규모 연구시설을 건설하고 있습니다.

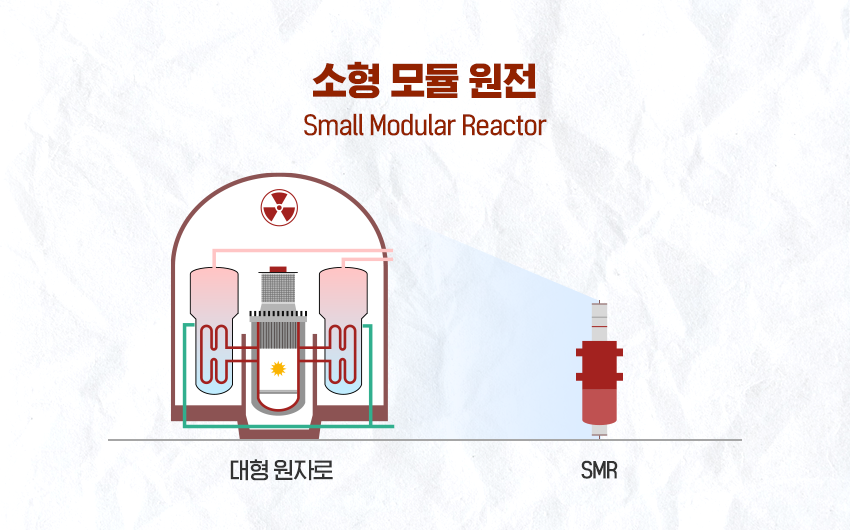

핵융합 발전과 더불어 미래 전력 공급을 위해 ‘SMR(Small Modular Reactor, 소형 모듈 원전)’에도 대규모의 투자가 이루어지고 있습니다. 차세대 원전으로 거론되는 SMR은 출력이 300MW 이하인 소규모 원자로로, 기존 대형 원전 대비 컴팩트한 설계와 모듈화된 제작 방식이 특징입니다. 특히 안전성과 경제성, 유연성을 확보하여 에너지 안보 및 탄소중립을 동시에 달성할 수 있는 차세대 기술로 급부상 중입니다. 현재 미국, 영국, 러시아, 중국 등을 중심으로 SMR 개발 및 상업화를 적극적으로 추진되고 있으며, 2030년 전후로 상용화될 전망입니다. 그동안 꾸준히 개발을 이어온 우리나라 역시 정부와 민간 기업이 협력하여 글로벌 시장 진출을 모색 중입니다.

또한 발전소나 재생에너지 단지에서 생산된 전력 또는 잉여전력을 저장해 필요시 공급하는 장치인 ESS(Energy Storage System) 시장도 성장 중입니다. 재생에너지 발전 연계 및 전력망 안정화를 위한 ESS 설치 사례가 세계적으로 증가하는 추세입니다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 한 인터뷰에서 말한 것처럼 에너지 돌파구 없이 범용 인공지능(AGI)에 도달할 방법은 없습니다. AI의 발전과 탄소중립 정책 심화로 기존 화력발전의 입지가 좁아지는 상황에서, 핵융합 발전과 SMR, ESS 등 다각적인 대체 전원에 대한 연구 개발과 투자가 필요한 때입니다.

Hits: 199

댓글쓰기